Опубликовал Игорь Хаймин

в группе Разговоры обо всем

Мы строили, строили... Часть 2

Кому там нужна была точка опоры, чтобы Землю перевернуть!? Это уже и не важно! Но мы - то ему поверили! Блоки, рычаги, механизмы из палок и верёвок, в конце концов под'емные машины, которые завели нас в тупик... Мыслить надо было сразу об'емно, а не в одной плоскости!

Я искал эту статью. Она попадалась на глаза за всё время два раза. Но она существует и её можно легко найти, если знать, где искать.

Виктор Степанович Гребенников -энтузиаст-энтомолог, его сфера интересов - насекомые. Но однажды он сделал неожиданное открытие, о котором достаточно подробно и честно рассказал в книге «Мой мир», изданной в Новосибирске тиражом всего в одну тысячу экземпляров.

Удивительное открытие произошло летом 1988 года, когда учёный разглядывал в микроскоп хитиновые покровы майского жука. Его поразил узор на внутренней стороне крыла - это была упорядоченная, словно штампованная, композиция, напоминающая соты пчел.

Понять, для чего природе надо было создавать столь изысканную структуру, было бы трудно, если бы не случайность.

Исследователь без всякой цели положил на одну пластину точно такую же с необыкновенными ячейками. И тут произошло странное: деталька вырвалась из пинцета, повисела в воздухе пару секунд, после этого плавно упала на стол. Пластины явно взаимодействовали! Виктор Степанович повторил опыт - одна пластина парила над другой!

После этого учёный скрепил проволочкой несколько крыльев, получив «хитиноблок», - и тут уже не только легкие предметы, но даже канцелярская кнопка легко зависала над «блоком», а в какой-то момент она даже начисто исчезла из вида, словно уйдя в другое измерение. Гребенников понял, что случайно натолкнулся на нечто ДРУГОЕ: он открыл явление антигравитации! Позже учёный назвал своё открытие эффектом полостных структур.

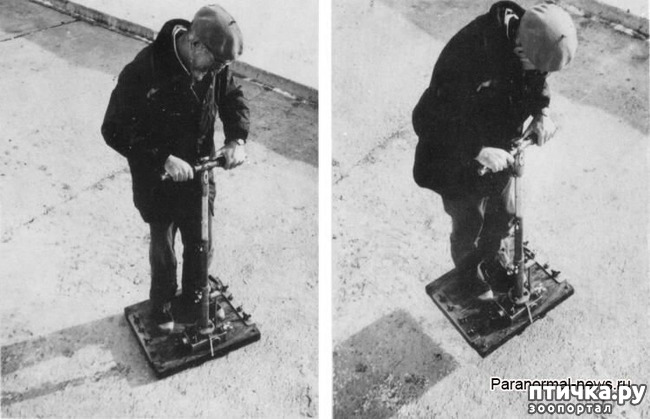

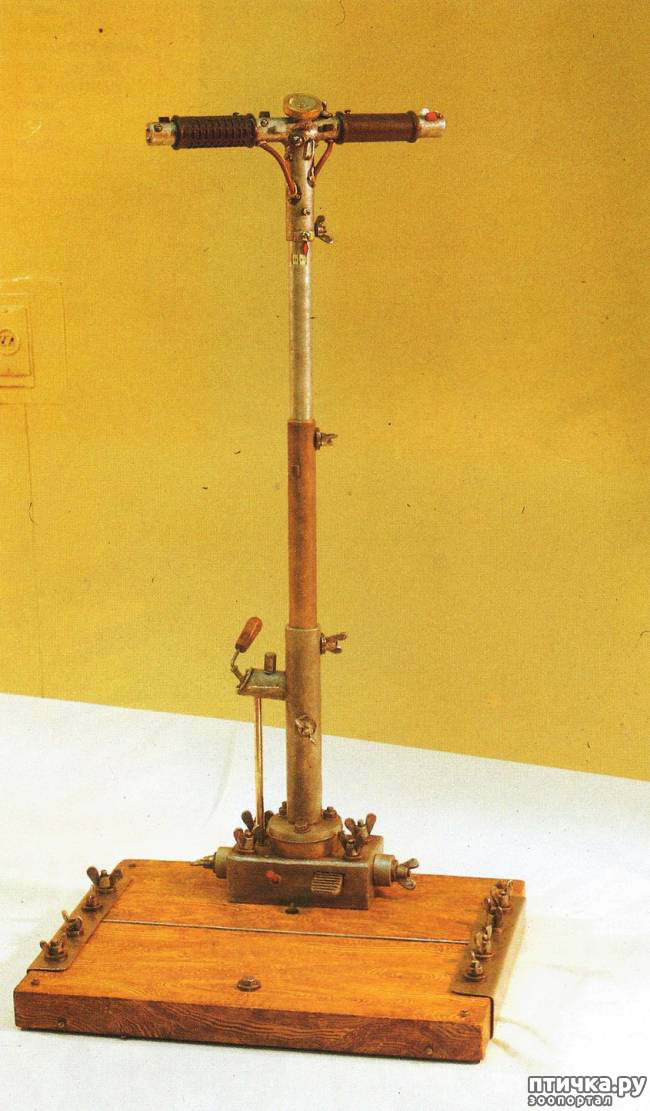

Гребенников внимательнейше исследовал под микроскопом структуру подложки крыла и сумел повторить ее на опытной модели. Два года потребовалось ему, чтобы из своего мольберта художника и прикрепленной к нему стойки с управлением секторами перекрытия полостных структур сделать компактную летающую платформу на одного человека.

Свой первый полет Гребенников совершил в ночь с 17 на 18 марта 1990 года с улицы ВАСХНИЛ -городка (сельхозакадемии) под Новосибирском, где он жил.

Вот как он описывает первый полет:

«Поднимался прямо с улицы, полагая, что во втором часу ночи все спят и меня никто не видит. Подъём начался вроде бы нормально, но через несколько секунд, когда дома с редкими светящимися окнами ушли вниз и я был метрах в ста над землёй, - почувствовал себя дурно, как перед обмороком. Тут опуститься бы, но я этого не сделал, и зря, так как какая-то мощная сила как бы вырвала у меня управление движением и тяжестью - и неумолимо потащила в сторону города».

Он пересёк зону девятиэтажек, пролетел заснеженное поле, шоссе Новосибирск-Академгородок и устремился к громаде спящего города. Его несло к заводским трубам, густо дымившим в ночи.

«С величайшим трудом я сумел с грехом пополам сделать аварийную перенастройку блок-панелей, - пишет Виктор Степанович. - Горизонтальное движение стало замедляться. Лишь с четвертого раза его удалось погасить и зависнуть над Затулинкой - Кировским районом города... С облегчением убедившись, что „злая сила" исчезла, я заскользил обратно, но не в сторону ВАСХНИЛ-городка, а правее, к Толмачеву - запутать след на тот случай, если кто-то меня заметил».

На следующий день новости, сообщения по телевидению и в газетах были для испытателя более чем тревожными. Заголовки «НЛО над Затулинкой», «Снова пришельцы?» - явно говорили о том, что его полет засекли. Одни воспринимали «феномен» как светящиеся шары или диски, другие утверждали, что летела «настоящая тарелка» с иллюминаторами и лучами...

С тех пор изобретатель стал совершенствовать свой «аппарат», предпринимая подчас весьма далёкие, до 400 км, путешествия в места природных заказников, где он продолжал исследовать насекомых. Как правило, полеты происходили в летнее время.

Вот как описывает свои полеты сам Гребенников.

«Знойный летний день. Дали утопают в голубовато-сиреневом мареве. Я лечу метрах в трёхстах над землёй, взяв за ориентир дальнее озеро - светлое вытянутое пятнышко в туманном мареве. Меж полей и перелесков вьются тропинки. Они сбегаются к грунтовым дорогам, а те, в свою очередь, тянутся туда, к автотрассе... Сейчас я в тени облака; увеличиваю скорость - мне это очень легко сделать - и вылетаю из тени...

Меня держат в воздухе не восходящие потоки, у меня нет крыльев; в полете я опираюсь ногами на плоскую прямоугольную платформочку, чуть больше крышки стула - со стойкой и двумя рукоятками, за которые я держусь и с помощью которых управляю аппаратом. Фантастика? Да как сказать...

... Меня снизу не видно: даже при очень низком полете я большей частью совсем не отбрасываю тени. Но все-таки, как я после узнал, люди изредка кое-что видят на этом месте небосвода: либо светлый шар или диск, либо подобие вертикального или косого облачка с резкими краями, движущегося, по их свидетельствам, как-то „не по облачному".

Большей же частью люди ничего не видят, и я пока этим доволен - мало ли чего. Тем более что пока не установил, от чего зависит „видимость-невидимость". И поэтому, сознаюсь, старательно избегаю в этом состоянии встречаться с людьми, для чего далеко-далеко облетаю города и посёлки, а дороги да тропки пересекаю на большой скорости, лишь убедившись, что на них никого нет.

... Увы, природа сразу поставила мне свои жёсткие ограничения: смотреть-то смотри, а фотографировать нельзя. Так и тут: не закрывался затвор, а взятые с собою плёнки - одна кассета в аппарате, другая в кармане - оказались сплошь и жёстко засвеченными. При этом почти все время обе руки заняты, лишь одну можно на две-три секунды освободить».

Кстати, была подсчитана средняя скорость полета на платформе - до 1200 км в час. Как у реактивного самолёта, и при этом никаких неприятных ощущений! Фантастика!

Судьба открытия Гребенникова незавидна. В Новосибирске активно действовал так называемый комитет по борьбе с лженаукой, и ученого сразу и безоговорочно зачислили в шарлатаны. Тем паче что естествоиспытатель имел образование лишь в объёме десятилетки. Когда надо было учиться, он сидел в сталинских лагерях как сын «врагов народа».

А весной 2001 года из-за перенесенного инсульта учёного не стало... Сейчас многие энтузиасты по его записям пробуют восстановить «Антигравитационную платформу Гребенникова» - такое наименование получил его аппарат.

Вот вам один из немногих способов транспортировать многотонные блоки! Фантастика? Нет! Недомыслие!!?

Илифантастика!?

А баба Яга со ступой? Сказка!

Сказка то сказкой, но это уже другой метод поднятия тяжестей. Оставим на "потом"!

Я искал эту статью. Она попадалась на глаза за всё время два раза. Но она существует и её можно легко найти, если знать, где искать.

Виктор Степанович Гребенников -энтузиаст-энтомолог, его сфера интересов - насекомые. Но однажды он сделал неожиданное открытие, о котором достаточно подробно и честно рассказал в книге «Мой мир», изданной в Новосибирске тиражом всего в одну тысячу экземпляров.

Удивительное открытие произошло летом 1988 года, когда учёный разглядывал в микроскоп хитиновые покровы майского жука. Его поразил узор на внутренней стороне крыла - это была упорядоченная, словно штампованная, композиция, напоминающая соты пчел.

Понять, для чего природе надо было создавать столь изысканную структуру, было бы трудно, если бы не случайность.

Исследователь без всякой цели положил на одну пластину точно такую же с необыкновенными ячейками. И тут произошло странное: деталька вырвалась из пинцета, повисела в воздухе пару секунд, после этого плавно упала на стол. Пластины явно взаимодействовали! Виктор Степанович повторил опыт - одна пластина парила над другой!

После этого учёный скрепил проволочкой несколько крыльев, получив «хитиноблок», - и тут уже не только легкие предметы, но даже канцелярская кнопка легко зависала над «блоком», а в какой-то момент она даже начисто исчезла из вида, словно уйдя в другое измерение. Гребенников понял, что случайно натолкнулся на нечто ДРУГОЕ: он открыл явление антигравитации! Позже учёный назвал своё открытие эффектом полостных структур.

Гребенников внимательнейше исследовал под микроскопом структуру подложки крыла и сумел повторить ее на опытной модели. Два года потребовалось ему, чтобы из своего мольберта художника и прикрепленной к нему стойки с управлением секторами перекрытия полостных структур сделать компактную летающую платформу на одного человека.

Свой первый полет Гребенников совершил в ночь с 17 на 18 марта 1990 года с улицы ВАСХНИЛ -городка (сельхозакадемии) под Новосибирском, где он жил.

Вот как он описывает первый полет:

«Поднимался прямо с улицы, полагая, что во втором часу ночи все спят и меня никто не видит. Подъём начался вроде бы нормально, но через несколько секунд, когда дома с редкими светящимися окнами ушли вниз и я был метрах в ста над землёй, - почувствовал себя дурно, как перед обмороком. Тут опуститься бы, но я этого не сделал, и зря, так как какая-то мощная сила как бы вырвала у меня управление движением и тяжестью - и неумолимо потащила в сторону города».

Он пересёк зону девятиэтажек, пролетел заснеженное поле, шоссе Новосибирск-Академгородок и устремился к громаде спящего города. Его несло к заводским трубам, густо дымившим в ночи.

«С величайшим трудом я сумел с грехом пополам сделать аварийную перенастройку блок-панелей, - пишет Виктор Степанович. - Горизонтальное движение стало замедляться. Лишь с четвертого раза его удалось погасить и зависнуть над Затулинкой - Кировским районом города... С облегчением убедившись, что „злая сила" исчезла, я заскользил обратно, но не в сторону ВАСХНИЛ-городка, а правее, к Толмачеву - запутать след на тот случай, если кто-то меня заметил».

На следующий день новости, сообщения по телевидению и в газетах были для испытателя более чем тревожными. Заголовки «НЛО над Затулинкой», «Снова пришельцы?» - явно говорили о том, что его полет засекли. Одни воспринимали «феномен» как светящиеся шары или диски, другие утверждали, что летела «настоящая тарелка» с иллюминаторами и лучами...

С тех пор изобретатель стал совершенствовать свой «аппарат», предпринимая подчас весьма далёкие, до 400 км, путешествия в места природных заказников, где он продолжал исследовать насекомых. Как правило, полеты происходили в летнее время.

Вот как описывает свои полеты сам Гребенников.

«Знойный летний день. Дали утопают в голубовато-сиреневом мареве. Я лечу метрах в трёхстах над землёй, взяв за ориентир дальнее озеро - светлое вытянутое пятнышко в туманном мареве. Меж полей и перелесков вьются тропинки. Они сбегаются к грунтовым дорогам, а те, в свою очередь, тянутся туда, к автотрассе... Сейчас я в тени облака; увеличиваю скорость - мне это очень легко сделать - и вылетаю из тени...

Меня держат в воздухе не восходящие потоки, у меня нет крыльев; в полете я опираюсь ногами на плоскую прямоугольную платформочку, чуть больше крышки стула - со стойкой и двумя рукоятками, за которые я держусь и с помощью которых управляю аппаратом. Фантастика? Да как сказать...

... Меня снизу не видно: даже при очень низком полете я большей частью совсем не отбрасываю тени. Но все-таки, как я после узнал, люди изредка кое-что видят на этом месте небосвода: либо светлый шар или диск, либо подобие вертикального или косого облачка с резкими краями, движущегося, по их свидетельствам, как-то „не по облачному".

Большей же частью люди ничего не видят, и я пока этим доволен - мало ли чего. Тем более что пока не установил, от чего зависит „видимость-невидимость". И поэтому, сознаюсь, старательно избегаю в этом состоянии встречаться с людьми, для чего далеко-далеко облетаю города и посёлки, а дороги да тропки пересекаю на большой скорости, лишь убедившись, что на них никого нет.

... Увы, природа сразу поставила мне свои жёсткие ограничения: смотреть-то смотри, а фотографировать нельзя. Так и тут: не закрывался затвор, а взятые с собою плёнки - одна кассета в аппарате, другая в кармане - оказались сплошь и жёстко засвеченными. При этом почти все время обе руки заняты, лишь одну можно на две-три секунды освободить».

Кстати, была подсчитана средняя скорость полета на платформе - до 1200 км в час. Как у реактивного самолёта, и при этом никаких неприятных ощущений! Фантастика!

Судьба открытия Гребенникова незавидна. В Новосибирске активно действовал так называемый комитет по борьбе с лженаукой, и ученого сразу и безоговорочно зачислили в шарлатаны. Тем паче что естествоиспытатель имел образование лишь в объёме десятилетки. Когда надо было учиться, он сидел в сталинских лагерях как сын «врагов народа».

А весной 2001 года из-за перенесенного инсульта учёного не стало... Сейчас многие энтузиасты по его записям пробуют восстановить «Антигравитационную платформу Гребенникова» - такое наименование получил его аппарат.

Вот вам один из немногих способов транспортировать многотонные блоки! Фантастика? Нет! Недомыслие!!?

Илифантастика!?

А баба Яга со ступой? Сказка!

Сказка то сказкой, но это уже другой метод поднятия тяжестей. Оставим на "потом"!

Подпишитесь на группу «Разговоры обо всем»

и получите возможность читать самые интересные материалы:

Подписаться на группу

Смотрите также

Сегодня чудесный день - день рождения Ирины, некоторым на портале известной как Котик Шустрик... Читать далее»

Всем привет в первом дне последнего осеннего месяца!

Вчера весь вечер читала статьи о редких животных... Читать далее»

Вчера весь вечер читала статьи о редких животных... Читать далее»

Комментарии:

Написать комментарийСпасибо!

Захотелось попробовать

К слову, с засвечиванием пленки сталкивались лично. Были ещё в юности в Новоафонском монастыре, экскурсовод сразу сказал - внутри не снимайте, не тратьте пленку. Мы не поверили и оказалось, что правда. Уличные фото получились, а помещении нет. А вот с появлением цифровой техники таких эксцессов не случалось.